匂いを視覚的イメージに変換するという試みは、もともとは香水業界で香料素材を扱う調香師たちの仕事を補助するために行われ始めたことだった。ブランド各社は目には見えない香りに香水という形を与え、それをボトルに詰め、実体を持った商品として流通させる……したがってそのブランドから依頼を受けて香水を制作する調香師たちが、嗅覚から視覚への翻訳能力を獲得しそれに磨きをかけるべく取り組むことは、極めて理にかなった行いであったと言えるだろう。この匂いの視覚的表現という試みがひとつの翻訳的実践である以上、それは対象となる香りと、その香りと関連した別のコミュニケーション手段とのあいだにある程度一致した論理的な意味が成立することで初めて可能となるものであるはずだ。この意味的一貫性を成立させ匂いの視覚的表現を可能とする方法としては、実のところ今日においてはさまざまなものがある。そしてこの視覚というテーマにしたがって描画で例えるとするなら、それらは単に線を引くことから精緻な肖像を描くことまで、その程度の差や解像度もまたさまざまに異なってくる。

非物質的なものを形にするには

香料会社各社がまず着手したのは、香りというものを人間がどのように知覚・認識しているかを分析し、その認識がいかにして描写・記述されるのかということを研究することであった。当時分析に採用された手法としては、その香りが(イメージとして)どのような形、形状をしているのかを問うことだった。

IFF(インターナショナル・フレイバーズ・アンド・フレグランシズ)消費者科学グローバル・イノベーション・リサーチプロジェクトを率いる心理学博士のセリーヌ・マネッタによれば、香りを三次元的に認識することは実際可能であるということである。「空間を満たしているという点で、香りもまた一個の体積を持った三次元上の物体であると言えるでしょう。お望みならここに時間という四つ目の次元をつけ加えてもいいかもしれません。ご存知のように香りは時間とともに変化し移り変わっていくものなのですから」。ヒアリング対象の消費者たちは、自身のかいだ香りが喚起する視覚的イメージを身振り手振りをまじえて懸命に説明しようとする。「この香りはボールみたいな感じなんだ。そして球体を突き破ると、なかから別の何かが現れるんだ」。香りは確かに非物質的でとらえどころのないものである。しかしこんな風によく知られた図式や言葉を用いて、それを描写したり表現したりすることは確かにできるのだ。こうして多くの事例を収集したセリーヌ・マネッタの調べによれば、香りとは「一個の塊やブロックのように表現されることもあれば、一本の線として描写する人もいました。あるいは引っかかるような違和感を抱かせる何かであったり、鋭いトゲのようなもの、『まるで針みたいだ』という声もありました」ということだ。匂いの空間における存在感が意識されていることがよく分かる。匂いは確かに目には見えないが、ひとつの領域の内部をしっかりと満たし存在しているのである。かくして匂いは形と実体性を獲得する。

このように匂いが三次元的形態として認識され表現されるのは、人間の脳が新たな情報を処理しようとするとき、既存の知識や経験に基づき理解しようとする認知構造が関わってくるからである。つまり匂いが知覚されるとき、その認識はすでに知っている「パターン」と結びつくのである。上記のようにそのパターンは図形やそれに類する幾何学的イメージの形を取る場合もあるが、あくまでもそれは一部にすぎず、より複雑なものとなる可能性もある。

幾何学から有機体へ

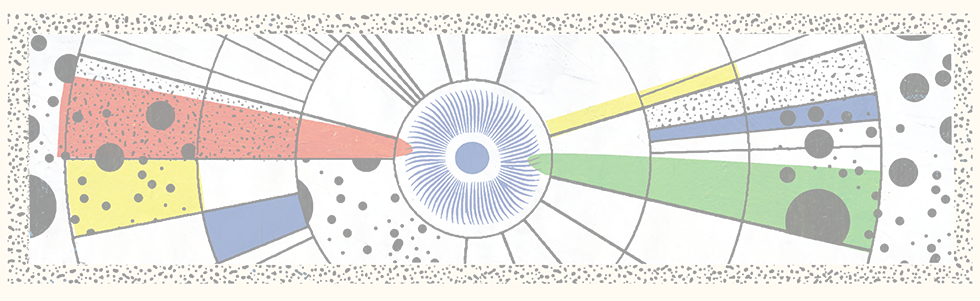

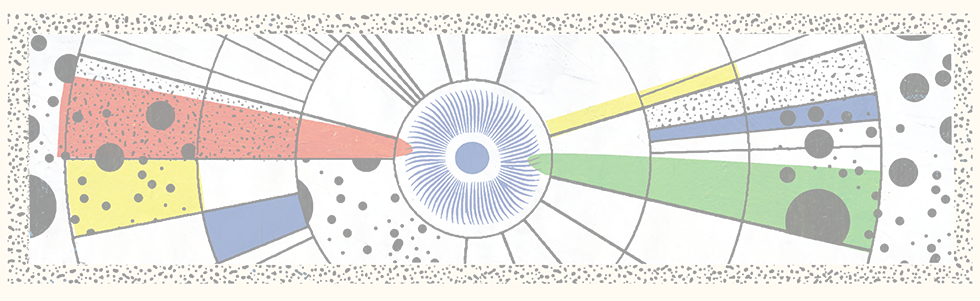

匂いの表現にはさまざまな類型が見られるが、それらを分類する方法もまた単純なものからより複雑なものへとじょじょに推移していった。最も基本的な分類法は、やはりタクソノミー(taxinomie)であろう。すなわち実際感じられる匂いに対し、しかるべき言葉を与えることによって分類学的な体系を構築する。そしてこのとき、匂いを表すための言葉は自然界に存在する事物とのあいだに認められる類似性に基づき当てはめられることになるのです、とブルゴーニュ大学教授ジャン=ジャック・ブトーはそう解説する。同教授は感覚を専門とする記号学者だ。「つまりここでは匂いは自然との対応関係において分類されることになります。ある匂いについて言おうとするときに、その匂いと別の事物とのあいだに同一性を求めることでこの分類は成立します。例えば、これはバラの香りがする、こっちはレモンの匂いがする、といったように」。嗅覚とは本質的に対比を起点として機能する感覚である。この匂いとあの匂いとはちがう、という認識がそれぞれの匂いを排除し合い差別化し合うことで個体の識別が可能になる。手がかりなしでは把握しがたい香りのスペクトルをその系統ごとに区別することを実現したという点で、この分類システムには教育的貢献も認められた。「香りの輪郭をはっきりと描画できるまでにはいたりませんが、別のものとの関連性をもとに位置づけを行うこの分類法の登場によって、とらえどころのない香りというものが現実の空間においてどのように存在しているのかということをより理解しやすくなったことだけは確かでしょう」とジャン=ジャック・ブトーもそう認めている。それぞれの香りが持つトーンを空間的なチャートとして配置するという試みは、歴史的には調香師ポール・イェリネクが1949年に著した『現代調香実践論』にその起源があるとされている。イェリネクが同書で説いたのは今日ではよく知られている「香りの輪(フレグランス・ホイール)」のプロトタイプだったのだ。この新たな分類法は、後に続くハーマン・アンド・ライマー(現シムライズ)やマイケル・エドワーズ(言わずと知れた、あの香水批評界の巨人)の考案した分類にも多大なる影響を与えることになった。特にエドワーズのそれは1983年に始まり現在も改訂と拡充が続いている。

この香りの輪を実際目にすれば即座に理解されるように、分類とは何よりも、描写し記述するための言葉を整理するところから始まるということが分かるだろう。それに言葉が当てはめられることによって区別されグループ分けされ関連づけられている以上、香りの輪とは記号論的な意味の体系なのである。それぞれの自然原料は植物学上の特徴ではなくそれが喚起するイメージにしたがってカテゴリー分けされ、そのイメージが近いもの同士が隣接し合いグループを形成する。これに関してはアフトリエ・パフュームズのマンディ・アフテルによるチャートが最も参考になるだろう。

アルコールが香水の歴史と発展に寄与した多大なる貢献に異議を唱えるものはいなかろうが、興味深いことに今日では反対に香水のほうがワインやスピリッツに影響を与えているということが、ビールのフレーバーやワインのアロマにもやはりこの「輪」が存在するということからうかがえる。前者のビール・フレーバー・ホイールは1970年代にモーテン・メイルガード博士によって、続く1980年代にはアン・C・ノーブルによって後者の分類が考案された。その後はこのホイール型とは異なるまた別タイプのチャートマッピングが複数派生したが、こうして新たに登場した樹形図の多くはその構図を異なる分野や世界のデザインモデルから借用したものとなっていた。まず思い浮かぶのはジボダンが合成分子を分類するために作成した、あの地下鉄の路線図を思わせるチャートであろう。またそれ自体が「香りの樹形図」を意味するセン・ツリー(ScentTree)の採用する分類システムの構造は、まるで房状になったタンポポの綿毛を思い起こさせる。そしてその房から下位分類が枝状に広がり樹形を形成する様は、まさに植物の世界そのものだ。適切なイメージを適切な方向へと誘導するものとしてはこれ以上なく理想的なものであろう。今後もこのように、香りの分類体系は従来の(方位図のようなタイプや正方形カラムといった)幾何学型から、あたかも根茎(リゾーム)が地面のなかを自由自在に伸びていくような、より有機的で流動的なものへと移行していくことになるだろう。

香りの内部構造

こうしたダイアグラムが異なる香りをその関係性に基づき系統やトーンごとに分類するものであるわけだが、そのいっぽうで同じひとつの香りの持つ多面的な特性を表現するための方法も存在する。それが香りのピラミッドである。第二次大戦後、ルール調香学校(合併による社名変更にともない現在はジボダン調香学校に改称)初代校長のジャン・カールによって初めて理論化されたこの図像は、香りに含まれる各成分はそのそれぞれが異なる揮発性を有するというという点に着目し、そのうち最も軽い(すなわち揮発しやすい)ものを三角形の頂点に、そして最も重い(揮発しにくい)ものを底部に配置するという記述方式を取っていた。今日ではもはや当たり前のように口にされている「トップノート・ミドルノート・ベースノート」というこのおなじみのアーティキュレーションは、もとは教育的な目的から構築されたものだったのだ。この香りのピラミッドは、揮発性のちがいを高さ・低さで表すという空間のメタファーであると同時に、フランス語では「頭部(tête)」「心臓(cœur)」「奥底(fond)」と表すため、それは解剖学的身体のメタファーでもあった。周知の通り、この図式は香りの構成を表現する方法として大いなる成功を収めた。香りの構成要素を階層化することで、それぞれの要素がそのフォーミュラのなかでどのような位置づけにあるのかを分かりやすく、視覚的に理解できるようにしたことの意義は大きかった。この原理から派生したものとしては、香りの構成要素に関連する画像を積み重ねていくことで全体像のイメージを生成する、フォトモンタージュ法が挙げられよう。素材である植物の写った写真、そして香りの質感から連想されるイメージ画像を寄せ絵的に列挙していくことで、その香りの全体的な視覚化を試みる。そこに立ち現れるのはさながらイタリアの画家ジュゼッペ・アルチンボルドが描いた、あの植物人間のようなイメージだ。

「ですが、やがてはこうしたアプローチにも限界がやってくることでしょう」と、そう指摘するのは感覚コミュニケーションを専攻するリモージュ大学准教授のオドレー・ムタだ。「といいますのも、これらは香りの構造上の本質やトーンへの完全な理解を実現するものではなく、あくまでも補助的な役割にとどまる表面的な分類にすぎないからです」。なるほど確かに、香りの内部へと分け入っていこうとすればするほど、嗅覚の文法が決して一筋縄でいくはずはないということが如実に痛感される。「現実の香りの構造は簡略化された図式で示されるよりはるかに複雑なものなのです。その内部ではさまざまな要素が『感覚的な現象』を生み出すものとして、多様な関係性のもとに組み合わされ、構成されています。つまり各要素の配置は一面的な図式に示せるような表層的なものではあり得ないというわけで、それぞれが独自性を持った異なるタイプの要素が関係し合うその内部には、無数の配置と組み合わせの可能性が潜んでいるのです」と、同教授はこうした類型的図式を盲信することに対し慎重な姿勢を見せている。ジャン=ジャック・ブトー教授も言うように「成分同士の相乗効果、そして時間による移り変わり、そして創造主の息吹きによって調和がもたらされる」のがこの香りというものの実態であるとするならば、ここで重要となってくるのは香りをそのような表面的あるいは階層的図式としてではなく、さまざまに組み合わせられた、複合的なものとして把握するという考えかたであろう。そしてそれこそがこれまで取り上げてきた第1のカテゴリーに代わる、第2のアプローチなのである。ともすればちぐはぐな印象を与えかねない、そうした種々雑多な要素で構成されそれがそのまま瓶に詰めこまれたような印象も否めない香水は、視覚化が試みられるとなればやはりそのイメージもまた複雑で多層的なものとならざるを得ないであろう。そしてこのアプローチにおいては、第1のカテゴリーで見られたような香りを表すための言葉といったものはもはや前景には出てこない。色彩や幾何学的シンボルといった、そのそれぞれが異なる意味を持つであろうさまざまな記号的要素が組み合わせられ結合されているその様は、さながら難解な紋章学の書物を前にしているかのようだ。ここまで来ると対象である香りを表現するための記号的イメージ群それ自体が、すでに立派なひとつのデザインとして成立しているようにさえ思えてくる。そうだ、調香師ジャン=クロード・エレナが自身の香料パレット内のさまざまな分子を可視化するために考案した視覚化メソッドこそが、まさにそれにあたった。★

とはいえこうしたシステムがどれほど洗練され精緻を極めていたとしても、そこにはまだ解決されていない重要な問題が残されている。時間経過による変化が考慮に入れられていないという点だ。まさにエドモン・ルドニツカが折りにふれ説いていたように、香りとは空間ばかりでなく時間にも関わる「動」の芸術であったはずではないか。

さまざまな変質や加工のプロセスを経て生まれる香りは、それ自体が絶えざる変化という性質を備えるとともに、それを身にまとうものをこれまでとはちがった何かに変身させる力を持つ。ゆえにそのような香りを目に見える形で表現するには、この動的に変化し続ける、という特質をその表現自体にうまく組みこむ必要があるのではないか。

動き続けるものを記述するためには

変化し続ける香りにある程度の一貫した統一性を与えるためには、いったいどのようなシステムが必要なのだろうか。そしてこの問題を解決するために新たに登場するのが、次に紹介する第3のアプローチなのである。しかしながらこの手法においては、「香りが世界や事物と取り結んでいたつながりがすっかり失われてしまっている、という点において、これまでの考えかたとはまったく異なるものとなるでしょう」とジャン=ジャック・ブトーはそう強調する。つまり先ほどまでは自然界に存在する花々や果物などといったものを表象してきた香りはもはや現実世界を鏡越しに映し出す似姿であることをやめ、それ自体が独立し有機的な組織を持ったひとつの作品に、すなわち単にさっと前を通り過ぎただけでは理解のおよばない(すなわち理解されるためにはじっくりと観察され分析されることを要求する)そんな不可解で謎めいた、言わばひとつの芸術作品へと変貌するのである。だがここで重要なのは、そのような「ひとつの作品としての香り」をイメージや比喩の形で表現するためには必然的に、それを記述し描写するシステム自体に動的な、生きた形を与える必要が出てくるということである。「つまり、うつろい変化する香りに対し、どう感じるのか?いかなる形で感性に訴えかけてくるのか?という感覚的なイメージをただひたすら注意深く、辛抱強く描出していく必要があるのです」と同教授は続ける。したがって表現の対象となる香りが決して静的なものではないということに力点が置かれるこの手法においては、「ときにその形を変形させ(transformation)、歪ませ(anamorphose)、溶解させる(dissolution)といったことすらも有効な手段となってくるのです」。

具体例を挙げよう。フランス国立工芸学院テキスタイル・クリエーション科の学生たちとIFFが共同プロジェクトを立ち上げたのだが、そこで彼らは対象となる香りに内在する物質性の、その奥深くにまで潜りこむことによってこのアプローチを実践したのであった。学生たちはIFFが保有する9つのキャプティブ分子、すなわち門外不出であるため彼らにとっては完全に未知の香りを何の説明も解説もなしにかぎ、そこで得た知覚を造形やペインティング、感覚的エフェクトといったイメージに翻訳し、最終的にそれらを短い映像作品へと落としこんだのである。実際、このプロジェクトに冠されたタイトルは「不可視の可視化(Matérialiser l'invisible)」であった。映像という動きのある形式が採用されたことで、ムードボード的に配置されたそれぞれのイメージに生き生きとした躍動感が加わり、ここでの主眼である、じょじょに移り変わり変質していくという香りの特徴も見事に表現されたものとなっている。

これと同様のアプローチが見られるのが、嗅覚プロジェクト「ジュルナル・ダン・アノスミック」が出版した『原材料(Première matière)』という本だ。同書は、特定の原材料の匂いをかぎそのイメージを作品にするというミッションを与えられた現代アーティストたちが、ドローイング、インスタレーション、彫刻といった異なる形式での香りの表現を収集したものとなっている。嗅覚とそれ以外の感覚、そして香りとそれ以外の表現ジャンルを有機的に結びつける架け橋となることを願う、その成果こそがこの本なのであるということが如実に伝わってくる。(訳者注:文脈的にはここで注目されているのは「不可視である香りの視覚化・物質化」であるわけだが、プロジェクト名にある「アノスミック」が「無嗅覚症患者」を意味する言葉であることがすでに暗示しているように、同書のコンセプトとしてこれとは真逆のベクトル、すなわち「匂いをかぐことができない読者に視覚イメージや物質性を通して嗅覚的イメージを提供する」ということも念頭に置かれているということは非常に興味深い。そしてここから浮かび上がってくる「共感覚」というテーマは、これに続く本文の内容とも関わってくる)

まさにエドモン・ルドニツカが折りにふれ説いていたように、香りとは空間ばかりでなく時間にも関わる「動」の芸術であったはずではないか。

アプローチとしての共感覚

最後に紹介するのは「シナスタジア(synesthésie)」すなわち「共感覚」に基づくものである。ひとつの感覚への刺激が他の感覚へと接続、変換、置換される現象を指し、古典ギリシャ語の接頭辞「syn-(共に、いっしょに)」と、同じくギリシャ語の「aesthesis(感覚)」にその語源を持つとされる。ごく稀な珍しい生理現象として知られ、それによって人は複数の感覚を同時に知覚する。実際、共感覚を持つ人々は匂いを色として視覚的に「見て」いたり、音として「聞いて」いたりもする。しかしながら「哲学者メルロ=ポンティも『共感覚は当たり前のものだ』と言っているように、実はそれほど特殊なものではなく、むしろそれは誰にでも起こり得るものなのです」と、そうジャン=ジャック・ブトーは注意をうながす。「人間の身体のなかでは複数の感覚が相関し連動し合っていることを考えれば、この現象もさして不思議なものとは言えないでしょう」。だが生理的反応として反射的に起こるこの現象を意図的に区別し、その一部だけを取り出し強調することができれば、もはやそれは立派な、ひとつの有効的手段となり得るのではないか。

「温かみのある匂い」「グリーンノート」「包みこむような香り」といった表現からも見て取れるように、香りを記述する言語もまたこのような異なる感覚間への橋渡しを無意識的に行っていることが確認される。香水の広告や香りに関するイベントなどにおいても、嗅覚と異感覚間の相互作用が強調されることが多い。つまりこの場合、香りが現実世界と取り結んでいる関係を対応する言葉で表現する、先ほど第1のカテゴリーで紹介した(この香りは柑橘類、これは花の香り、といったような)言語体系は解体され、そこから個対個という概念を超えた、より包括的で全体的なイメージが立ち現れてくるのである。すべての感覚的チャンネルに同時に訴えかけるものとして、香りという形をまとったこの時間的・空間的な創造物はそれ自体がすでにひとつの芸術としての美的雰囲気を帯びていることだろう。そして実際それらは、芸術的な価値を持った作品として注意深く鑑賞され検討されるに値するものなのである。そのような感覚を、私たちは映像作品やミュージックビデオ、アニメーション作品などを通してすでに知っているはずだ。

広告などで表現される色や音や動きによってその香水がどんな香りがするのかある程度をイメージを膨らませることできるのは、まさに私たちの誰もが潜在的に、この共感覚的な感覚を有しているからであろう。これによって、触覚、味覚、嗅覚といった、画像イメージに直接こめることが困難な感覚でも間接的に感じることができるのである。したがっていかにして不定形の香りに形を与え視覚的に表現するのか、という本稿のテーマであるこの問題に対しても、この共感覚を応用したアプローチにはかなりの成果が見こめるのではないか。事実それに関してはジャン=ジャック・ブトーとオドレー・ムタの両名ともに意見が一致しているようである。「香りというものを把握することにおいてはその性質上、まさにこの共感覚を利用することこそが有効な手段であると言えるでしょう。というのも香りというものがふんわりとした雰囲気として、ひとつの全体として提示される以上、その香りを要素ごとに切り分け個々に分析することはあまり意味をなさないわけで、他感覚も動員したより直感的で総合的な認識のほうにこそ重要性が見出されるからです」というのが両氏によって共有される結論だ。もう少しかいつまんで補足してみよう。

交響曲が単なる音素の連なりというわけではないように、絵画もまたただいたずらに絵の具を重ねづけしただけのものでない。そして当然ながら香水もまた、単なる香料の寄せ集めとは異なるものである。そこには構成があり、構造があるのであって、人はこれらをただ知覚するのではなく、創造的な意図がこめられ推敲された、ひとつの全体として鑑賞し、体験しているのである。

共感覚によって感覚が嗅覚のみに固定されず複数の異感覚が同時に機能することにより、香りを構成している各要素・各成分の分析しようとするアプローチ方法そのものが、ふんわりとしていて軽やかな、包みこむようなフォルムを持ったその香りの前に立ち消えていく。このような共感覚によって香りが知覚され、そして表現されようとするとき、先ほどのジャン=ジャック・ブトーの言葉にならうとすれば、それは単なる香りであることをやめ、ふんわりとした、ひとつの雲のようなものとして私たちの目の前に立ち現れる。したがってそれは形を持ち、私たちの目に見えているが、それを構成しているしずくの一滴一滴、成分のひとつひとつにまでまにで私たちの注意が向くことは決してない。

★「匂いの作家」Nez出版、2017年刊、p.81を参照